Metodología de trabajo popular.

Un clásico del cine revolucionario: ‘Sambizanga’ de Sarah Maldoror

En 1972, Sarah Maldoror filmó una película sobre el arresto arbitrario que empezó la guerra de independencia en Angola. Con su simbología política, su imaginería auténtica y su alegría, Sambizanga es un arma indispensable contra el colonialismo.

En su libro Cine de vanguardia. Instrucciones de uso, Nicole Brenez describe el cine como un arma revolucionaria. Para la teórica francesa, recoger planos y después montarlos no es solamente el ejercicio de contemplar balaceras y derrocamientos, sino una forma de participar en ellos, a veces incluso con literalidad. El cineasta Holger Meins, nos recuerda Brenez, fue parte de la Fracción del Ejército Rojo; Masao Adachi estuvo en el Ejército Rojo Japonés y el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Pero, como decía, esta manera radical de involucrarse no excluye el uso de la propia cámara, del lenguaje fílmico, para combatir dictaduras y mercenarios: el cine no es solo formas, conmoción y belleza, sino una posibilidad de enfrentar las opresiones del mundo. Habrá, claro, quien considere que el esfuerzo es inútil, pero es un hecho que la conciencia política de buena parte de los espectadores se forma en las pantallas. Porque sabe que son armas, el Pentágono ha respaldado más de novecientas películas estadounidenses desde 2005 —sin mencionar las ochocientas que ha apoyado el Departamento de Defensa desde 1917—. No es, entonces, un patrioterismo espontáneo de los productores el que coloca tantas banderas estadounidenses y soldados admirables en la franquicia Transformers, sino un deseo voluntario de acumular los corazones y las mentes del público, al que las instituciones bélicas ven como carne de cañón.

La historia del cine politizado es tan vieja como la tecnología cinematográfica porque ningún plano puede desligarse de su contexto: no por nada la primera película mexicana muestra a Porfirio Díaz montando a caballo en Chapultepec. El cine, tradicionalmente caro, empezó como un medio de expresión para inventores-empresarios y así se ha mantenido, pero en muchas ocasiones el ánimo subversivo se ha hecho de los medios de producción —o ha aprovechado los más baratos— para darle a las ideas ese cuerpo inmaterial que solo el cine puede dotar; es decir, los textos de Bakunin, Marx, Fanon, Butler estimulan el pensamiento, pero las películas de Marker, Solanas, Farocki, Sembène, Borden lo hacen visible y de algún modo real porque la poesía cinematográfica, como la escrita, es una forma de mostrar las cosas, manifestarlas como hechos, en vez de solo describirlas.

Así se explica el nombre de Sambizanga (1972), un clásico angoleño de la directora afrofrancesa Sarah Maldoror. En vez de adoptar el título de la novela en que se basa, A vida verdadeira de Domingos Xavier, la película comparte nombre con el municipio que representa —aunque fue filmada en Congo—, donde se llevó a cabo un levantamiento en contra del orden colonial portugués. Más que contar una historia, Maldoror construye un espacio, y en él, una comunidad que se protege del abuso. Los eventos en Sambizanga comienzan con el secuestro en 1961 de Domingos (Domingos de Oliveira), un trabajador que, a pesar de tener una buena relación con su jefe blanco, es recogido violentamente por las autoridades, que lo vinculan con un movimiento revolucionario. Su historia, como su cuerpo robusto, es un tronco del que brotan varias ramas que exploran la fatigante burocracia policial y la solidaridad de una resistencia que, conectada, crea una fuerza caudalosa como la del simbólico río que vemos en el primer y último plano de la película.

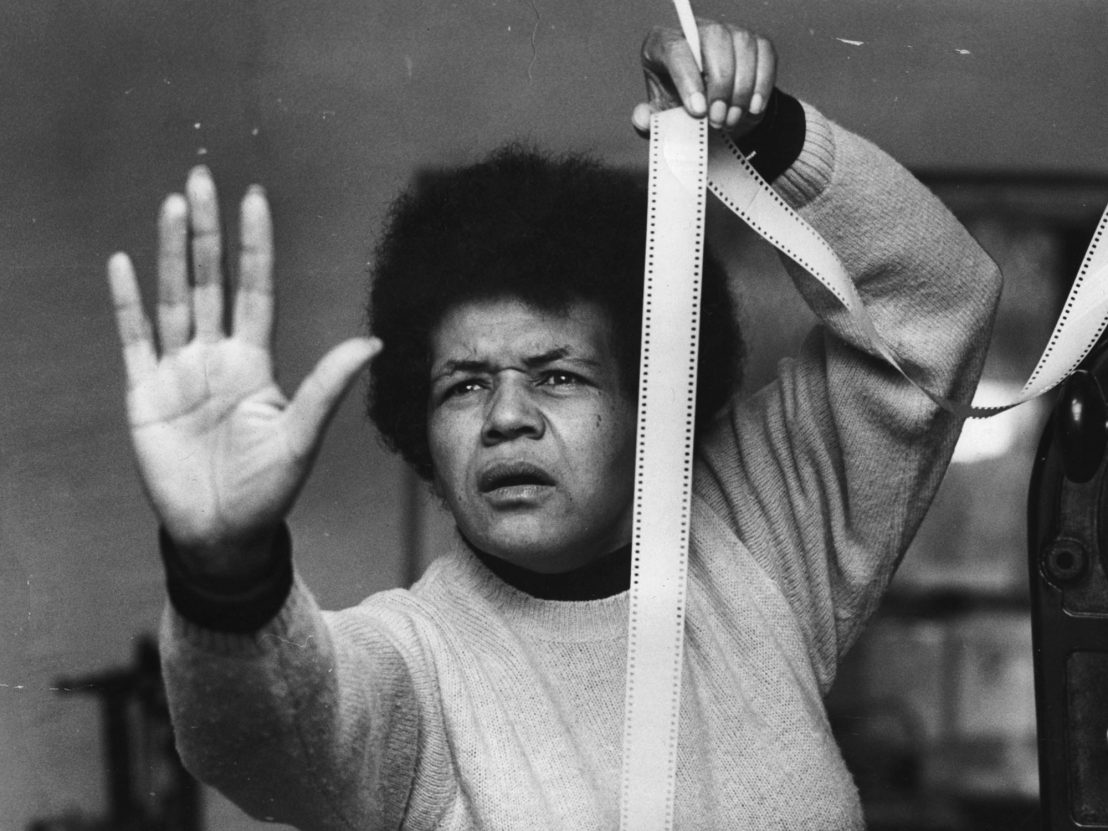

Maldoror había estudiado cine en Moscú y después se dedicó a crear una filmografía panafricana, producida en varios países y lenguas del continente. Su trayectoria fue un acto de resistencia y una representación de ello, pero no a la manera del espectacular Gillo Pontecorvo, con quien trabajó como asistente de dirección. A las explosiones y reconstrucciones históricas del director italiano ella opuso una cotidianidad vívida, unos gestos triviales que demuestran la felicidad arrebatada por el abuso colonial. Sambizanga se estrenó hasta después de la independencia en Angola y, si bien no pudo contribuir a la guerra, sintetizó las razones para pelearla y celebró sus sacrificios: es un corolario, pues, que funge como memoria e inspiración para otras luchas.

Sambizanga aparenta un testimonio con sus imágenes de cámara al hombro y el ritmo que sostiene la impresión de eventos reales capturados conforme suceden. Los planos iniciales de trabajadores cargando piedras sin seguridad —en algunos casos apenas vestidos— son al mismo tiempo auténticos y simbólicos de las condiciones de vida bajo el régimen portugués. En otros momentos, Domingos y su esposa, Maria (Elisa Andrade), exhiben la felicidad a pesar del sometimiento: conviven sonrientes en casa, comen juntos un guiso colorido y pasan tiempo con su bebé como si vivieran en el paraíso. Algo hay del neorrealismo de Roberto Rossellini en estos planos, sobre todo cuando la policía viene por Domingos, y Maria corre tras la camioneta que se lo lleva como Anna Magnani en Roma città aperta (1945). Pero a diferencia de aquel personaje baleado por los alemanes, Maria vive para buscar a su esposo en un frustrante periplo acentuado por una canción melancólica.

La música tiene un rol importante aquí; convencional, si se quiere, pero relevante para el sentido de la película. El tema que acompaña a Maria está basado en un poema en portugués de Agostinho Neto, el primer presidente de Angola. “Caminho do mato” contiene imágenes de gente cansada en un camino de arbustos y de un amor que los guía, como a la protagonista en busca de su esposo. Parece un detalle simple, pero se atraviesan la historia, la política y la poesía angoleñas en este gesto que Maldoror coloca para el privilegio único de los espectadores revolucionarios. Tanto les quitó el colonizador europeo que no importa quitarle a él la posibilidad de comprender este símbolo. Quizá sea también difícil de entender el contraste entre la alegría y la opresión que conviven en las imágenes de Sambizanga. El plano de los trabajadores al comienzo es acompañado por la movida canción revolucionaria “U tando-a Mbondo (Deba)” y más adelante unas noticias funestas interrumpen una fiesta, pero los personajes las enfrentan cantando y bailando. En una sociedad aplastada, el gozo es subversivo y equivale al combate; sufrir sería rendirse.

Esto no quiere decir que Maldoror evada las imágenes dolorosas, pero las contrasta con los pocos placeres de sus personajes porque rehúsa al melodrama y la conclusión apática a la que nos llevan las imágenes de martirio: “¿Para qué sacrificarse?”. Sin embargo, negarlas sería deshonesto, y por ello vemos a Domingos torturado para que confiese una actividad en la que nunca queda claro si participó. Al principio lo vemos entregando un panfleto revolucionario, pero fuera de eso es un hombre común y querido que sin razón aparente acaba en una cárcel. Ya aprisionado, la cámara imita los golpes: se sacude junto con el cuerpo de Domingos y se cierra a su rostro para no regodearse en la crueldad, a la vez que comunica al público el impacto de cada golpe. Maldoror culmina en una especie de pietà colectiva con la figura mancillada de Domingos rodeada de prisioneros que lo cobijan y le cantan —de nuevo la música— para acompañar su calvario.

Esta imagen comunitaria resume mucho del comportamiento y el tema de Sambizanga, que describí antes con la imagen de un tronco. Tras el secuestro de Domingos, Maldoror sigue a Maria, pero también a un niño, Zito (Dino Abelino), y su abuelo (Jean M’Vondo), que llevan la noticia del arresto a un miembro del Movimiento Popular de Liberación de Angola y este a otro y aquel a un líder. Todos tienen su espacio como individuos, sus actividades, como pescar, enamorar a una muchacha o discutir que no es el color de piel, sino el dinero y el poder, lo que define el rol de opresor en una sociedad colonial —esto se liga con la manera en que algunos policías negros intentan ser parte de la comunidad sometida ayudando a Maria—; sin embargo, cada personaje es una gota del río furioso que enmarca la película: partículas revolucionarias conectándose, transmitiéndose carga para calentar el todo y explotar. Sambizanga es, entonces, una bomba: explosivo plástico para destrozar los imaginarios indiferentes y el orden aceptado. Cine, pues.

URL de este articulo : https://gatopardo.com/cine/sambizanga-un-clasico-del-cine-revolucionario/

- 1

- 2

- …

- 35

- Siguiente →